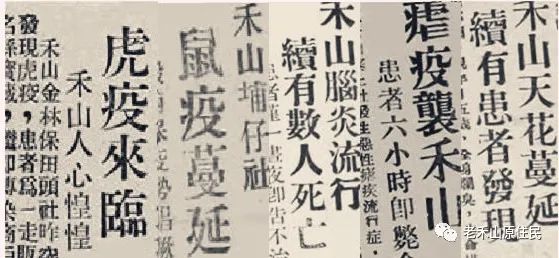

上个世纪交替期间以至清末民初,禾山瘟疫连连不断。光绪二十二年至二十五年(1896—1898年)之间连续爆发鼠疫,“死千余人”,“严重时一天死者竟达50余人”;“宣统元年(1909年),赤痢、天花、霍乱、鼠疫流行”。禾山乡民缺乏科学常识,愚昧的人们把瘟疫归罪于“风水不好”,远走他乡。对待麻风病,就是把患者丢弃在偏僻的地方,任其自生自灭,算是最原始的“隔离”。

到了民国,西风东渐,科学的防疫抗疫手段逐步被接受。

1935年10月,禾山“热病”流行,区长王儒林延请中山医院医师到后坑一带采血化验,检出系患“恶性疟疾”。医师建议“今后欲预防此种疾病,亟需领导乡民,切实灭蚊,俾免蔓延”。(《禾山旬报》1935.10.11)

抗战胜利后的1945年12月,市政府在江头设立“禾山卫生事务所”,开始有了管理禾山卫生事务的机构。

1946年起,禾山鼠疫、疟疾、脑膜炎、虎疫(霍乱)等来势汹汹,禾山卫生所应接不暇,疲于奔命。

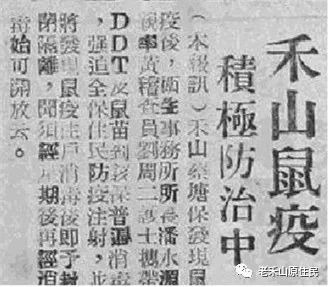

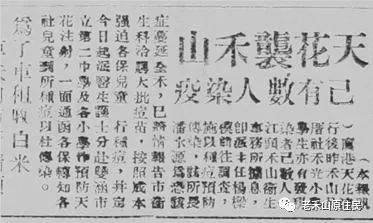

禾山疫情肆虐

强迫注射

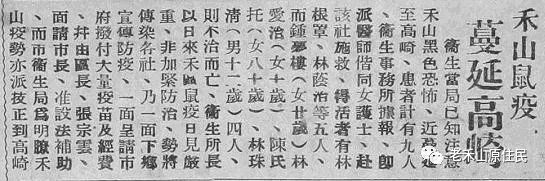

1946年5月,高崎发现鼠疫患者9人,“卫生事务所据报,即派医师偕同女护士赴该社施救”,救活5人。“卫生所长以日来禾区鼠疫日见严重,非加紧防治,势将传染各社,乃一面下乡宣传防疫,一面呈请市府拨付大量疫苗及经费”。(《星光日报》1946.5.26)

其时,禾山人对于注射疫苗还不自觉,不得不采用“强迫”手段。

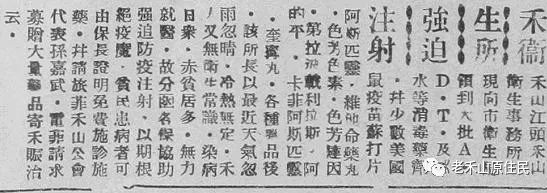

禾山卫生事务所以“禾山无卫生常识,染病日重,赤贫居多,无力就医,故分函各保协助强迫防疫注射,以期根绝疫魔,贫民患病者可由保长证明,免费施诊施药”。(《星光日报》1946.6.21)此时,禾山浦口发生天花,也是强迫注射牛痘。(《星光日报》1949.6.16)

除了强迫注射疫苗,对于传染性极强的鼠疫,还采取封闭、隔离措施。这些措施,无疑都是对的。

禾山蔡塘保发现鼠疫后,卫生事务所所长、护士“携带DDT及疫苗到该保普遍消毒,强迫全保住民防疫注射,并将发现鼠疫住户消毒后即予封闭隔离。须经(一)星期后再经消毒始可开放。(《星光日报》1947.6.4)

疫苗用完

可是,疫情还在蔓延之际,疫苗却用完了。卫生所不得不“吁请热心者募款赠(捐),救救禾人!”(《星光日报》1946.6.29)

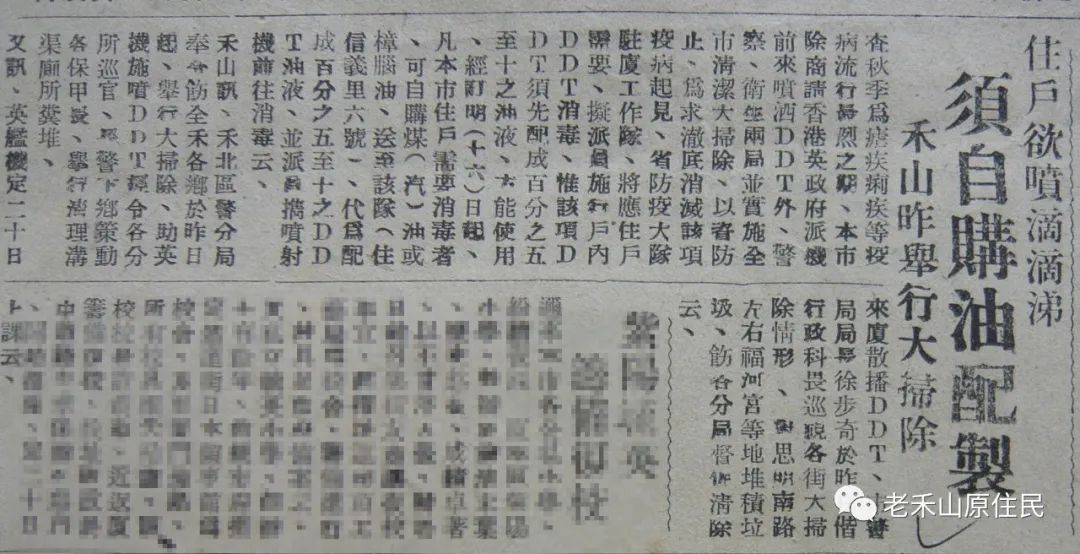

自备煤油

鼠疫、天花过后,9月,疟疾又起。

为防止疟疾流行,禾山举行大扫除,“需要(用DDT)消毒者,可自购煤(汽)油”(进行配置)。(《江声报》1946.9.20)村里社恶性疟疾流行,全社惶惶不安,禾山卫生事务所“嘱该社自购煤油数桶,定今日以DDT消毒杀灭蚊虫,以杜蔓延”。(《星光日报》1947.2.14)

《江声报》1946.9.20

《星光日报》1947.2.14

飞机喷洒

面对由蚊虫传播的疟疾,当局出动飞机喷洒消毒,这大概是禾山有史以来最可观的一次防疫行动。据《星光日报》1946.10.4报道:“上午十时起,英(国)战斗机一架,由高崎机场起飞,环绕禾山各乡后,旋即降落。至午后三时,该机继飞经安兜、枋湖、穆厝、西潘、湖边各社。每至一村落,即低飞喷散滴滴涕。但因风大,未竟全功。由五通飞返高崎机场。”

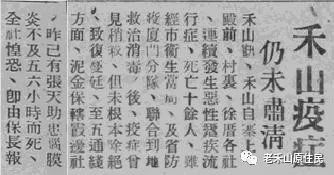

出动飞机,疟疾还是没有停息下来。到了1947年春季,“禾山寨上、殿前、村里、徐厝又有恶性疟疾流行,死亡十余人。虽经市卫生当局及省防疫厦门分队联合到地救治消毒,疫症曾见稍寂,但未根本除绝,致复蔓延”。(《江声报》1947.2.16)

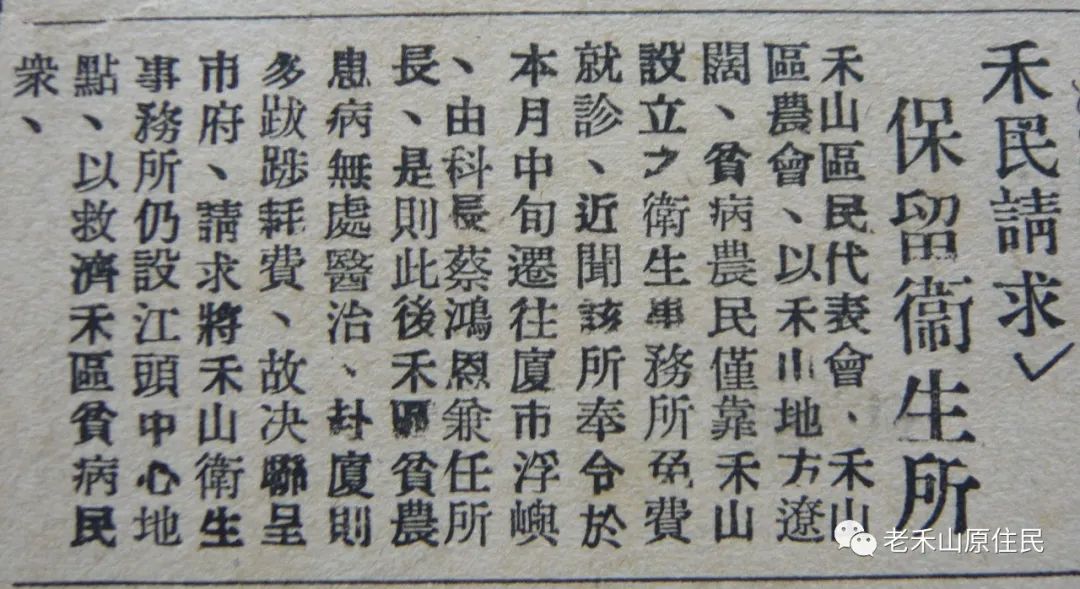

“撤、复”风波

消毒、注射、救助病人,在忙得不可开交的时候,1946年10月,却传来设在江头的禾山卫生事务所“奉命撤并到市区浮屿”的消息。这立即引起禾山乡民的极大震惊。禾山区“民代会”、禾山区农会为民请命,联名向市政当局交涉:“请求将禾山卫生事务所仍设江头中心地点,以救济禾区贫病民众。”第二年2月,当局允准禾山卫生事务所“恢复成立”,仍设在江头。(《江声报》1946.10.20、1947.4.12)

《江声报》1946.10.20

《江声报》1947.4.12

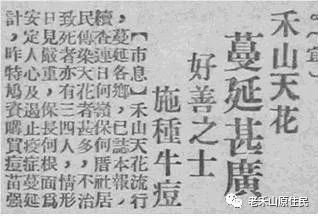

层出不穷

1947年2月,五通霞边有人患脑膜炎“不及五六小时而死,全社惶恐”。( 《江声报》1947.2.16)不过一个月时间,“禾山脑膜炎猖獗,几遍各社落,自疫症发生治兹,不治而死者,已有两百余人”,“ 日来传染益剧,大有不能遏止之势,目前乡人都戒备不敢外出。”彼时禾山全区 仅29000余人,一下子200余人死于脑膜炎,事态严重。禾山区公所向旅菲华侨薛安然募得大批药品,“通饬各保甲长,按户至区领取药品,以做预防治疗,冀杜疫蔓延。”(《江声报》1947.3.28)

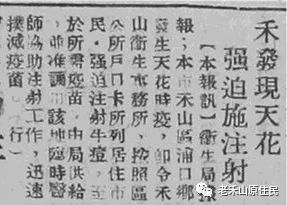

1948年底,吕厝禾光小学爆发天花,“经禾山卫生事务所派医予以全校预防种痘后,乃告敛迹”。不料江头又发现天花患者,禾山卫生所主任杨梁模医师到住地诊视,患者“遍体溃烂”相当恐怖。“为恐蔓延传染,立令家长将患者车送厦门隔离医院”。江头街民众咸起恐慌,一日内到卫生所种痘300余人。但是该所疫苗有限,“特请禾山区公所令催各保募款购(疫)苗”。(《江声报》1948.12.27)为防止天花流行,疫苗费用“由保长先行垫交”,禾山卫生事务所“负责另派医师巡回各乡强迫民众种痘,以求普遍,俾资遏制天花蔓延”。(《江声报》1948.12.18)

1949年3月间,禾山天花、麻疹卷土重来……(《江声报》1949.3.14、3.17)

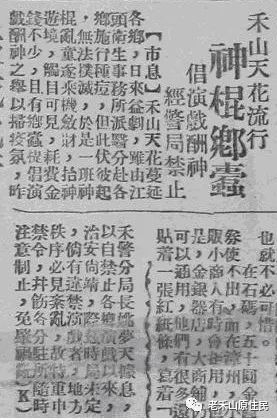

演戏酬神

疫情此伏彼起,难于断绝。有人就归结于得罪了神明所致,愚昧的闹剧跟着登场。

“寨上社连日发生恶性疟疾、肺炎流行症,已死亡数人”,“该社以为触犯厉疫,是以演剧酬神,耗资不小”。(《星光日报》1947.2.6.)何岭保“一班神棍乩童遂乘机敛财,抬神游境,触目可见,耗费金钱不少,且有乡蠹提倡演戏酬神之举以扫疫氛”。(《江声报》1949.3.19.)

《星光日报》1947.2.6.

《江声报》1949.3.19

消毒、大扫除、注射疫苗、服用药剂、封闭隔离、送隔离医院,甚至出动飞机,旧禾山的抗疫,艰辛曲折但毕竟是走上了科学之路。从中折射出来的制度落后、能力有限、药物匮乏、民众钝愚,已经成为历史的投影。

反观今天的抗疫斗争,强大的制度优势、雄厚的物质基础、充分的医疗资源、万众一心的人民,回顾70多年前面对疫情的恐惧、迷茫、挣扎、无奈、不禁要感叹时代的巨变。

解放后,设在江头的禾山卫生所任命书(转自厦门“手绘地图”)

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复