蟹仔屿在厦门岛的北部、旧机场的东北侧海中。蟹仔屿近乎圆形,方圆仅一二百米,高程15米,上面杂草丛生,长着些许小树,这里风大,树都矮小。岛上的石头在70年代开采去建埭辽水库了,留下的是坑坑洼洼。岛的周边是黄红色的硬土岸,间有白色的花岗石和褐色的礁石,再往下是短小的沙滩,之后延续着大片的泥滩,长着稀稀落落的“枷朾树”(红树林)。到了农历五六月,附近的农民会在边上的沙滩上“捡鲎(捕获海鲎)”。岛上多有海蟹,小岛就叫蟹仔屿。

蟹仔屿东北向几百米有一个更小的屿,上面大都是乱石,在海水的浸泡下通体发黑而叫乌屿,1980年的《厦门地名录》,却错把蟹仔屿当成了黑仔屿(乌屿)。

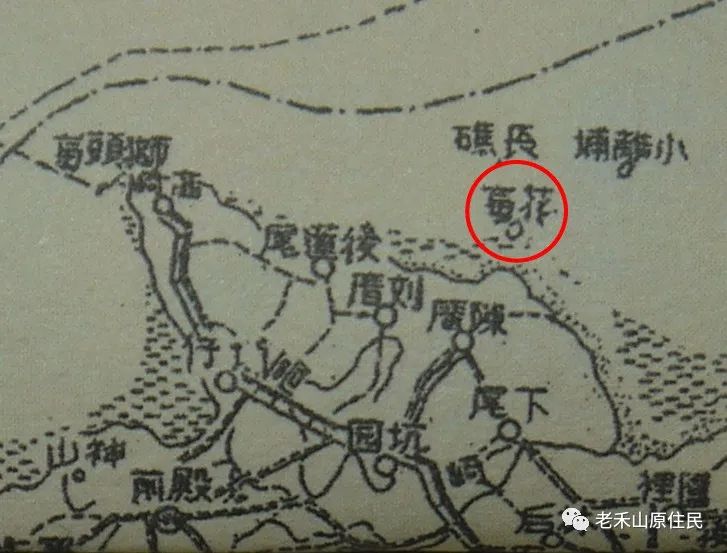

1980年的禾山公社地名图上,蟹仔屿的位置上标注成“黑屿”即乌屿

1988年厦门机场扩建时,蟹仔屿、乌屿这二个小岛被填没了。其确切的位置相当于今机场T4候机楼前方的跑道上。

蟹,本地发音huei ,如同“花”,所以蟹仔屿有的写成“花仔屿”,有的写成“花屿”、“化屿”。

1947年“厦门岛及附近地图”上的花屿(蟹仔屿)

1949年10月15日晚,解放厦门的战斗打响。我第29军254团从同安沿海出发渡海夜袭,木船上带着20多名战士,目标指向禾山机场,夜色中却驶向机场东北角的“花屿岛”,遭到岛上敌人的猛烈射击,20多名战士中大部分牺牲在船上。这是解放厦门战役中惨烈的一幕。(见《口述历史:亲历厦门解放》)

1956年厦门市略图中的花屿

1990年代地图上的花屿(转自amoymap)

清代的《鹭江志》说:“蟹仔屿……小渡船于此往同安。”道光《厦门志·津澳》注:“蟹仔屿渡 小渡船,往同安。”那时从这里水路可以直达同安县城,显然要比从高崎渡绕道陆路来得方便。蟹仔屿渡口是厦岛往同安的重要渡口。《鹭江志》里就有在蟹仔屿渡口征收“渡税”的记载。

蟹仔屿实在太小了,况且是个无人小岛,蟹仔屿渡并不在蟹仔屿上,而是在蟹仔屿对岸的鳌山宫边上。

道光《厦门志·寺庙》上记载:“鳌山宫 在后莲乡蟹仔屿渡上。祀吴真人。明时,为官府往来打饘所。额曰‘鳌山第一’。”明代厦门岛上的读书人去同安县学或者赴泉州考取功名要到蟹仔屿渡口乘船过渡。乡绅在渡口边建鳌山宫,鳌山宫里高悬“鳌山第一”的匾额。相传“龙生九子,鳌占头”,鳌字意为“独占鳌头”,寓意赴考的童生能够高中,用心着实良苦。那时,鳌山宫还有官府所设的饘所,饘(zhan),稠粥,饘所,吃饭的地方,提供渡口的船夫和过往人员伙食。

鳌山宫海边的渡口对着蟹仔屿,渡口的码头用三条大石砌成,一直伸到海厘米。民国期间,渡口已废。日军侵占厦门时,在这里设了哨位,晚上派人值守,防范对岸同安我方的袭击。到了上世纪80年代,码头的“驳岸”和大石条还在。

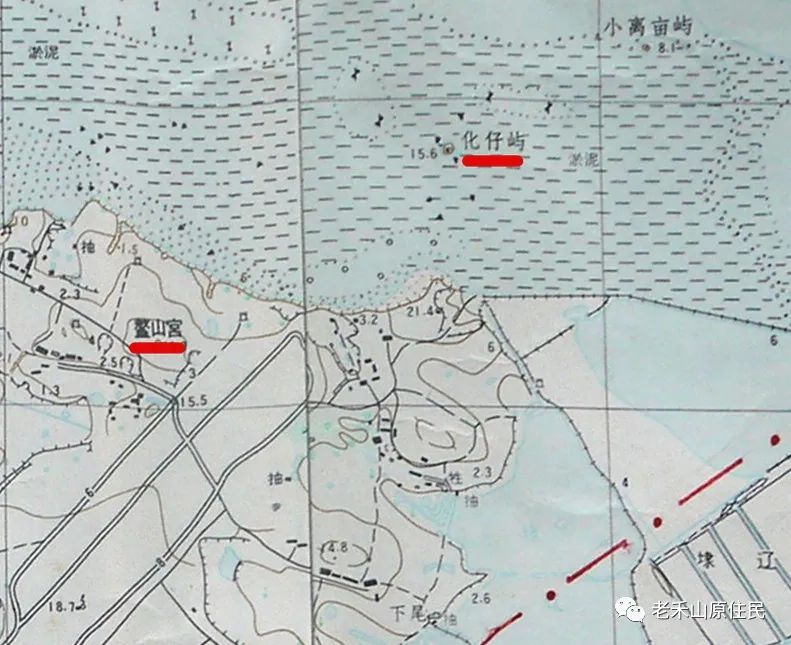

1975年的地图上赫然标着鳌山宫,不过,蟹仔屿却标成化仔屿

渡口边上有大榕树,不远处是一个叫刘厝的小社。码头边上的沙滩就叫着“刘厝后”。沙滩上有淡水泉眼,涨潮时淹没在水下,退潮后那片沙总是湿湿地渗着水。高崎村民下海收海蛎从这里经过,扒开沙子露出二个泉眼,泉水的大小和自来水龙头差不多,汩汩上涌,人们蹲下来用双手捧起水解渴。农历大潮落潮时,渡口和蟹仔屿只有“一衣带水”,巧的是海中有一条露出水面的沙脊连着蟹仔屿,本地人称“沙lia”,退潮时沿着沙脊可以走到蟹仔屿上,连趟水“蹽埭”都不用。

当地人叫鳌山宫为吴仙宫,一是谐音,鳌、吴音同,就像海沧鳌冠本地叫吴冠一样;二因鳌山宫里奉的是保生大帝,俗姓吴,故称其为吴仙宫。

1940年,日军在禾山修建飞机场,拆了这里的“后莲14社”,那时吴仙宫并没有被拆,而是当作修建机场民工的住所,神像被移到殿前大道公宫里安放。

吴仙宫前后二落,朝向西南,地势较高,宫前的戏台地势低,宫和戏台间有一级一级的土坎,做戏时,人们在土坎上看戏。宫口的埕场有口水井,井泉不错,解放初,附近解放军营房里的驻军,从这口井打水去用。

那时候,禾山机场维修了好几次,吴仙宫做过部队的营房,也住过修机场的民工,还做过农场的厂部,住过农场的干部。高崎的村民在旧飞机场耕作时,也会在这里休息。到了改革开放前,吴仙宫已是空空荡荡,墙上长着的“鸟榕”,根一直伸到了地上。到了80年代厦门机场扩建时,吴仙宫被拆了,那棵“鸟榕”长成的榕树,被移到机场入口处,或许是水土不服,三十多年了都不见繁茂。

鳌山宫惟一留下来的是移到机场入口处那棵榕树

在当地,人们对于吴仙宫的记忆实在太深,几年前,在那里新辟的一条路,众人自发称之为“吴仙宫路”。有关部门从善如流,正式命名为“鳌山宫路”。连同先前命名的位于集美大桥南端的花屿路,这也许是对于鳌山宫和蟹仔屿最好的记忆。

“花屿路”,这路名好美

莫名其妙的“鳌山路”

然而,“鳌山宫路”正式公布之后,路名牌却莫名其妙变成“鳌山路”。出这主意的人想必是无知,此地何来“鳌山”?去掉那一个“宫”字无异于抹掉了这一些历史,情以何堪!

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复