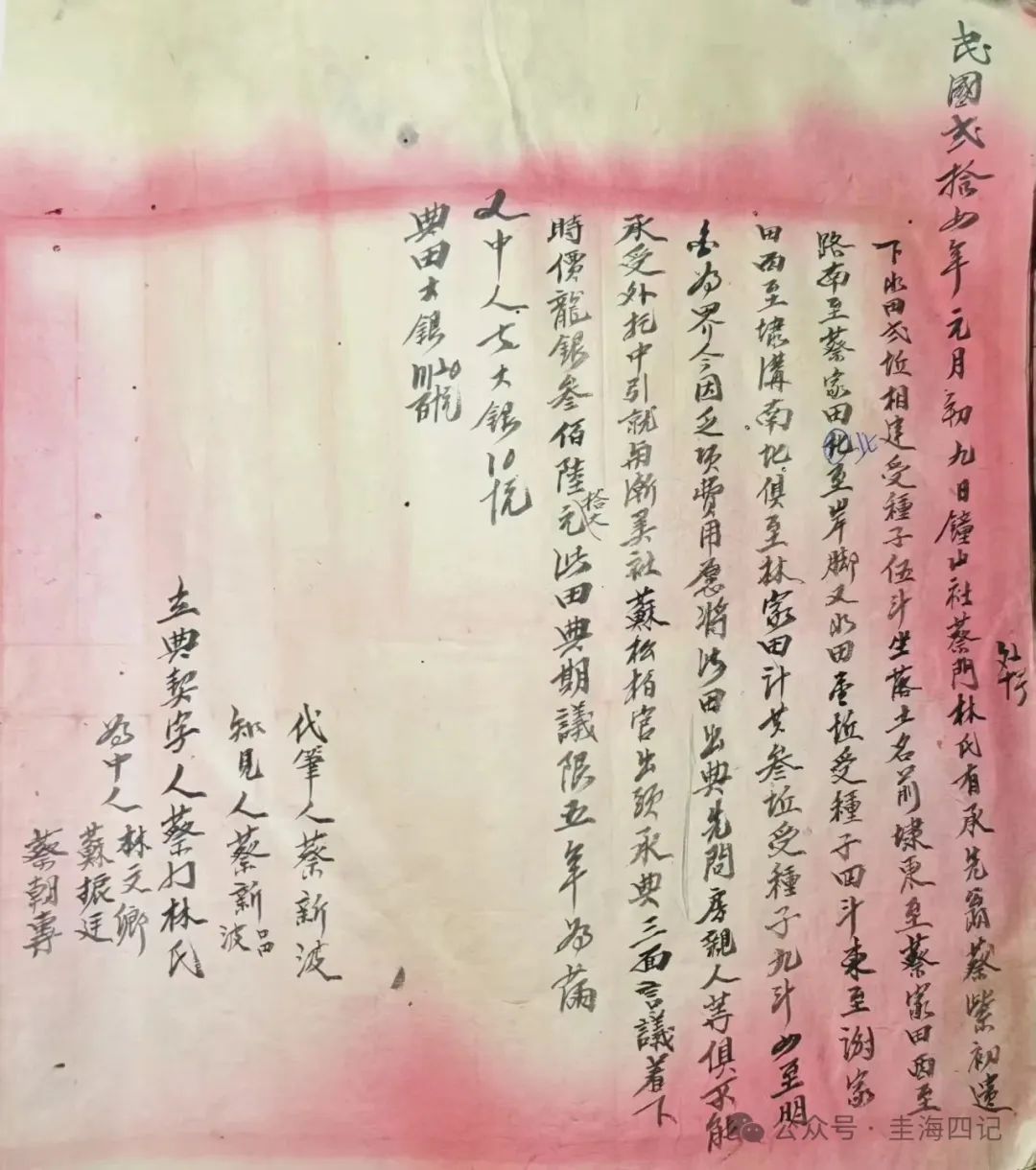

图/典契书,@许志强

在许先生整理的爱国华侨苏松柏的账簿中,有一条关于钟山村的田地典卖字据。立典契字人为蔡门林氏,典契物为“钟山社蔡门林氏有承先翁蔡紫初遗下水田两坵”,位于前埭(今海沧区市民广场),因主人家“乏项费用,愿将此田出典”,后“外托中引,就与渐美社苏松柏官出头承典”,谈妥“时价龙银叁佰陆拾大元”。字据的代笔人为蔡新波,知见人蔡新品、蔡新波,为中人林文卿、苏振廷、蔡朝专,时间为民国二十四年(1935年)。

查《钟山蔡氏族谱》,蔡新波和蔡新品为亲兄弟,蔡朝专可能是蔡新波兄弟的邻居、同为上厝尾派的宗亲蔡朝川或蔡朝全中的一人。又按谱,蔡新品、蔡新波的母亲为楼山社林氏,以典契书的年代推算,应即立字人蔡门林氏。林氏的丈夫为槟城富商蔡水义,曾在槟城平章会馆担任协理,且参与倡建海沧和槟城的三都联络局,并任董事,时1900年前后。由此可知,典契书中所说的林氏先翁蔡紫初应指林氏的公公、蔡水义的父亲,即族谱中所写的大桥公。

如此,有关蔡紫初在钟山的裔孙便有了清晰的脉络传承,这也使得清末钟山人下南洋的领袖和代表人物之一蔡紫初其人其事有了更完整的呈现。

蔡紫初是最早在槟城发家的钟山人之一,赚到钱后,他并没有像大部分唐山人那样回乡盖大厝,而是深度参与家族及同乡的各类公益事业。如同治元年(1862年),钟山先人建在槟城波罗知滑的水美宫因经年累月的风雨浸渍,早已衰颓破败、摇摇欲坠。视此情景,蔡紫初不仅身先士卒捐银一百一十二元充当缘首,而且自任董事忙前忙后,终于将水美宫修葺一新,使之成为槟城福建人重要的信仰中心。光绪三年(1877年)蔡紫初再捐三十大元助力槟城水美宫重修,同时出钱出力支持家乡蔡氏家庙、水美宫的重修工作。此外,蔡紫初也慷慨解囊,为槟城广福宫的重修、平章公馆的创建,以及家乡海沧龙王庙和青礁慈济东宫的重修贡献力量。

与蔡紫初的豪气形成鲜明对比的是,在钟山,蔡紫初的家只能算是一般宅院,既没有恢宏规模,又没有精雕细琢,他或许只是想留给子孙后代,一个基本的生活所需吧。尽管如此,在蔡紫初的影响下,其子蔡水义仍能继其遗志,经营有方且热爱公益事业。只可惜,到了民国中后期,槟城经济环境大不如前,其家族日渐式微,只能以变卖祖产过活。但蔡紫初大公无私的精神却仍延续百年,激励着子孙后代,其大厝相当长时间内仍作为钟山社的小学校舍,直到七十年代新校舍落成乃止。如此精神,实属不易。

参考资料:《钟山蔡氏族谱》、《钟山水美宫志》、《厦门海沧政协文史资料》第十三辑

END

本文内容由:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复