1958年“八二三”炮战前夕,为了减少战地百姓的伤亡,处于“前沿”的何厝、五通二个“大乡”(当时,前线公社还没有成立),即后来的何厝、前埔、五通、高林、后坑几个大队,又称对敌斗争的“一线”,除了留下民兵之外,其余的老弱妇孺移民安置到枋湖、高殿、西郭、湖里一带国民党军炮火射程之外的的“后方二线”。十几天后又陆续移到岛外的后溪、灌口、杏林一带。

到了1959年初,炮战的战事稍松,移民们才陆续返回“二线”,移民中的妇女等劳动力返回家园劳动,老弱人员继续逗留在“二线”的殿前、枋湖、县后、西郭等大队,一直到1961年才全部返回家乡。

移民开始的时间,据说是从1958年的7月下旬开始。但是,人们大多记得是炮战的前几天,甚至是8月22日晚上才突然接到通知,马上有军车前来接送。

那天晚上,“何厝正在学校门口放映电影《边寨烽火》,突然,广播里传来紧急通知,要求所有村民务必在当天晚上12点之前转移到后方。顿时,整个放映场惊叫声、脚步声、呼儿唤女声混成一片。”

村民乘坐军车整体移民(资料图片)

规模浩大的移民,竟然只有提前几天、几个小时才通知,可能是军事保密的需要,不让对岸知道;也可见当时处于前沿的百姓,心理上早有准备,家家户户也没什么好收拾的,无非就是几件衣物而已,那时正值夏天,需要带的东西很少。再说,学校也正好是放暑假。还有一个很重要的是,那时候正是大办集体食堂的时候,也给移民造成一个有利的条件,反正走到那里,有集体食堂管吃。

电视纪录片中的镜头—“撤向后方,以5分当炮弹”

移民到岛外的后溪、灌口、杏林时,原来的小学在移民所在地建教学点,供小孩子就读。五通小学在后溪公社的西井办学,后坑、何厝、前埔小学在杏林公社曾营组建了“前沿联校”。

后来又移到岛内的后方时,五通小学在坂上办学,“前沿联校”移到殿前,先是借助殿前小学的教室上课,后来才建了自己的教室。

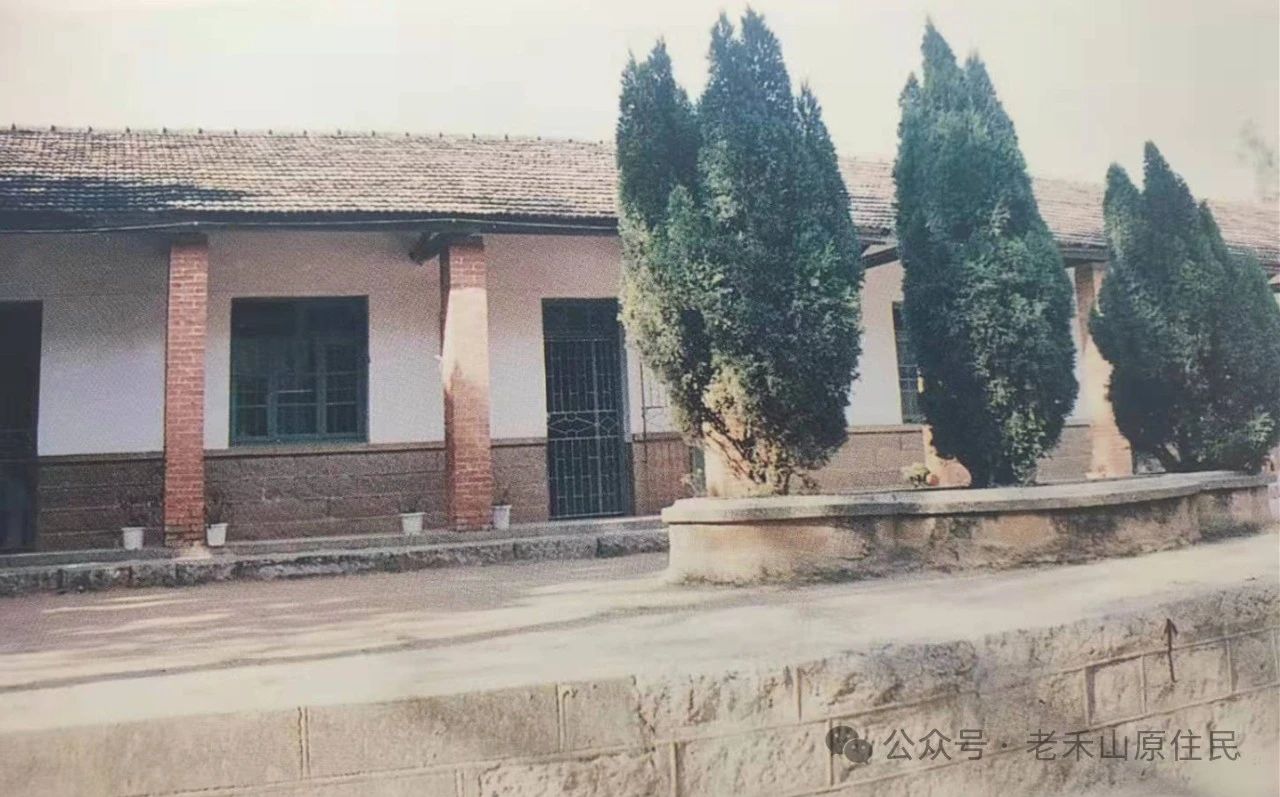

坐落于高殿中心小学的“前沿联校”教室旧貌

如果说“八二三”炮战是史无前例的战争,那么,这场移民是史无前例的战争移民,时间跨度3年多,连南安莲河、同安大小嶝,移民5万人。这场移民,在禾山人口中俗称“走反”。但是在地方史志里,竟然少有记载。

对于年少的我们,8月22日晚上,经历了紧张、恐惧,终于在坂上住下来。第二天,8月23日下午4、5点,隆隆的炮声从何厝、虎仔山一带传来,浓烟阵阵升起,家乡的方向很快笼罩在战火之中。大家伫立着,一脸肃穆。随着敌方炮火报复,爆炸的火光和一团团浓烟看起来更加密集。有人高声叫:“打着我们社了!”一团火光闪亮,大家的心都揪了一下,不由地发出“哇”的一声。许多妇女哭出来了,我们站在坂上社的高处,看着家乡,战争来了!

过了几天,第二次移民到了岛外后溪新的地方,听不到炮声,少不更事的我们很快被新鲜的环境所吸引,忘掉了家乡正在经历炮火的摧残。

时隔半个多世纪,再次回到移民所在的后溪东边社旧居(2010年)

根据回忆,移民去向如下:

何厝

何厝—集美后溪、杏林曾营

岭兜—灌口锦园

下保—后溪西边、仑上

塔埔—后溪浒井

前埔

前村、前埔—仙岳、西郭—杏林曾营、高浦、灌口锦园

泥窟、石村—灌口三社

五通

浦口—墩上、安兜、围里—灌口三社、洪茂

泥金—岭下—灌口三社

霞边—围里—灌口顶许

凤头—安兜—灌口洪茂

坂美、仑后—县后—后溪西井、灌口顶浒

店里、西头—岭下—灌口洪茂

东宅—坂上—灌口三社

高林

高林—坂上—后溪洪坑、西井

洪水头—灌口三社

前头—安兜—后溪后井

西村、路下—灌口顶许

后门、田中央—坂上—后溪东边

黄厝—下忠—灌口西亭、三社

林边—钟宅—灌口西亭

新厝边—坂上—后溪西井

田头—尚忠—灌口坑仔内

马厝—后溪西井、灌口三社

莲山头—灌口三社、后溪浒井

后坑

洪塘—西郭—杏林前场

顶社—塘边—杏林内茂、灌口锦园

下湖—灌口山后张

后坑—杏林岑尾

前坑—寨上、徐厝—杏林岑尾

忠仑—杏林高浦

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复